| Jupiter |

| Jupiter est, la plus grosse planète du système solaire,

sa Masse représente plus que la somme des autres

planètes et un millième de la masse du Soleil,

ce qui est non négligeable. Son diamètre est 11 fois celui de la Terre qu'elle pourrait donc contenir plus de 1 000 fois en volume. C'est aussi l'astre le plus brillant après Vénus, de bonnes jumelles suffisent pour voir ses 4 satellites principaux et une petite lunette pour distinguer le disque de la planète avec les bandes nuageuses parallèles à l'équateur. Ce qui en fait une des cibles préférées de tous les astronomes amateurs ! Les bandes nuageuses tournent autour de la planète à des vitesses qui dépassent 500 km/h. Mais d'importants mouvements verticaux se produisent aussi, les bandes claires correspondant ainsi aux courants ascendants et les sombres aux courants descendants. Jupiter connait des phénomènes météorologiques similaires aux dépressions et anticyclones terrestres se traduisant par des taches blanches, brunes ou rouges, à l'intérieur desquelles tourbillonnent les vents d'une longévité remarquable : ces tourbillons peuvent subsister pendant des mois, voire des années. Le plus connu, la tache rouge de Jupiter est plus grand que la Terre et existe depuis au moins 300 ans et est observable avec un petit télescope (10 cm). L'atmosphère de JupiterElle est composé de 79 % d'hydrogène (sous forme moléculaire) et 19 % d'hélium, proportions comparables au Soleil (78 % et 20 %). Jupiter a conservé la composition de la nébuleuse qui a donné naissance au système solaire.Viennent ensuite l'ammoniac et le méthane. Ce sont ces gaz qui forment les nuages visibles à la surface de Jupiter comme des bandes car elle tourne relativement vite sur elle-même, un tour en un peu moins de 10 h. Les éléments la composant étant relativement fluides, un renflement équatorial se forme du fait de cette rotation (le diamètre à l'équateur présente une différence de 7 % par rapport aux pôles) On distingue plusieurs couches de nuages superposées : la plus haute, qui est aussi la plus froide (-160 °C environ) composée de cristaux d'ammoniac (NH31, de couleur claire, en dessous, l'ammoniac se combine avec l'hydrogène sulfuré (H,Sl) pour former des cristaux bruns, puis une couche de cristaux colorés d'hydrosulfite d'ammonium (NH4SH), plus bas encore une couche de cristaux de glace d'eau (H2O) avec peut être des gouttelettes d'eau liquide, (la température et la pression y sont comparables à celles de la surface terrestre) Enfin, sous ces couches de nuages, se trouve un océan d'hydrogène moléculaire liquide. Cette description repose sur des modèles théoriques. La sonde Galileo, la première à avoir exploré l'atmosphère de Jupiter en décembre 1995, a montré que ces couches étaient plus ténues que prévu, avec notamment beaucoup moins d'eau qu'attendu.

Elle diffère beaucoup de celle des planètes plus proches

du Soleil. Du fait de son éloignement, elle reçoit 27

fois moins de lumière de la part du Soleil que les

planètes telluriques (de la famille de la Terre) :

cela a donc permis à Jupiter de conserver les éléments

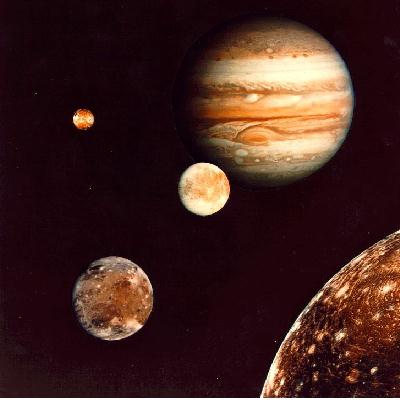

légers. Les satellites de JupiterComme les autres planètes grosses du système solaire, Jupiter possède des satellites, 16 au total plus de nombreux astéroïdes.Des nouveaux sont découverts fréquemment grâce aux sondes envoyées dans l'espace. En mars 2003, une dizaine ont ainsi été découverts. Les 4 satellites principaux, Io, Europe, Ganymède et Callisto, ressemblent a de petites planètes dont les tailles varient de celle de la Lune à celle de Mercure. Ils sont appelés satellites galiléens car repérés dès 1610 par Galilée, ils sont facilement visibles avec de simples jumelles. Leur magnitude est telle qu'ils pourraient même être vus à l'oeil nu s'ils n'étaient pas noyés dans l'éclat de Jupiter. |

| Ses (principaux) satellites : Io Europe Ganymède Callisto | Diamètre : 143200 km Distance du soleil : 778 millions de km Rotation sur elle même en : 0 jour 09:55:00 |